平成最後の冬休みが終わりました。

冬休みといえば、、 そう自由研究!(もしかして北海道だけ?)

そうですまた大人の本気を見せる機会がやってきました。

2018年の夏休みは自由研究でこんなものを作っています。

小学生の次女と協力して、「2019年冬休みの自由研究」という困難なプロジェクトを完遂させることができました。

その偉大な足跡をここに残します。

Pendulum Wave(ペンデュラムウェーブ)を作ることに

去年の12月の上旬だったと思います、次女が冬休みの自由研究どうしようといってきたので、とりあえず自分で考えてみるように言いました。

後日次女が出した答えは

戦車作りたい

ん~ どうでしょう? 戦車って!?

次女がネットで探した戦車は、木の球体を車輪にし、ダンボールの内側のボコボコした部分をキャタピラーにした簡単なものでした。

自走できない、砲台から弾も出ないような戦車は認めんぞ!キリッ!

次女は「あっそう」という関心のない表情で、「じゃ パパ考えて」と、、、

ああ 言われなくても考えるぜ!

いろいろ探した結果これを作ることにしました。

Pendulum Wave (ペンデュラムウェーブ)

YouTube:Grand illusions

振り子のひもの長さを変えて、周期をずらし動きの変化を楽しむものです。

上手くできればヘビのような動きから、一定のパターンの動き、またヘビのような動きと同じ動作を繰り返します。

これを作ってみます。レッツ チャレンジ!

ペンデュラムウェーブの材料紹介

とりあえずYouTubeにある動画をみて構想を練り、材料を買ってきました。

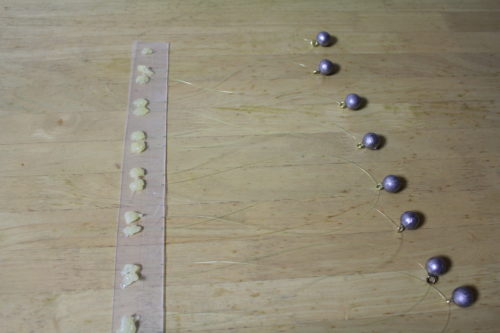

まず振り子の球として釣りに使う丸い重りと、糸としてテグスを用意。

振り子を支える土台として

塩ビパイプをつなぐときに使うもの。複数個。

その塩ビ管に入るくらいの太さの木材数個。

木ねじも購入。

他に夏休みの自由研究で使ったPPシートが余っていたので、それも使用しました。

材料費は2000円くらいかかっているかも、、、

ペンデュラムウェーブを作る

本格的に作る前に球の部分をいろいろ試してみました。

球の部分は釣りの重りなので、真ん中にテグスを通す穴が貫通しています。

試作1号

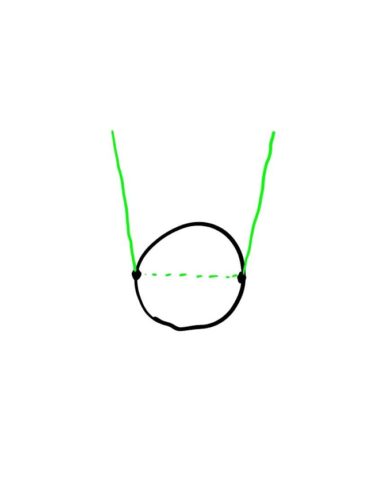

緑色の線はテグスです。

真ん中の穴にテグスを通して、2点で支えて動かしてみました。

テグスの細さに対して、重りの穴が大きいようで、揺れている間お互い干渉してしまいます。

結果、振り子の動作が長続きしないので、これは却下に。

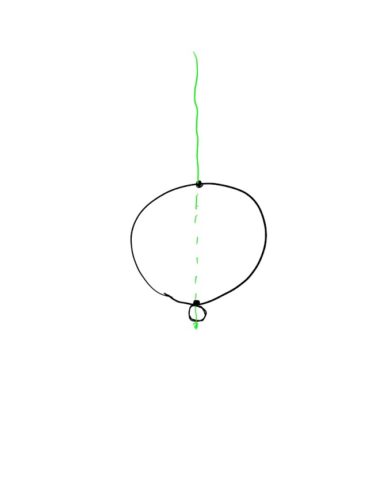

試作2号

今度はビーズにテグスを結んで、重りの穴を通し、1点で支えるような形にしてみました。

3個くらい作って動かしてみると、1点で支えた場合、左右にふらつき隣にからまって安定しません。

よってこれもダメ。

なんだか自由研究らしくなってきた。

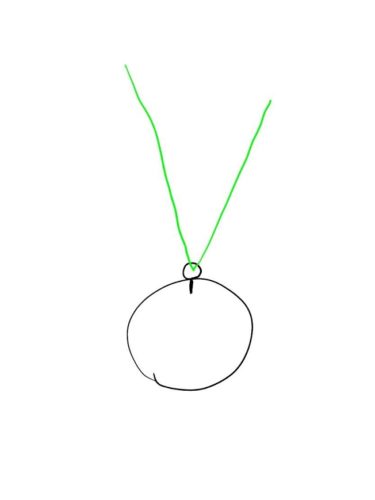

試作3号(これを採用)

2点で支えるのは重要であると考え、重りの穴にヒートンを強力ボンドでつけて、ヒートンの輪の中にテグスを通すようにしました。

ヒートンとはこのような形をしたものです。

使った接着剤はこちら 超強力です。

こんな感じです。これを10個作ります。

土台部分を作成

ここはサクサク材料を切ってつなげるだけです。

本当は塩ビパイプで作りたかったけれど、パイプカッターが高かったのでやめました。普段使うこともないので。

はめてみるとキツキツだったので、接合部分は木材にヤスリをかけて削りました。

これを2個作ります。

振り子の部分を作って土台とあわせる

理想としては微調整できるような装置、たとえばギターの弦をしめるときのやつみたいのを使いたかったけれど、予算の都合で無理かなぁと、、、

いろいろ考えた結果

文明の利器 セロテープ を使うことにしました。

PPシートにセロテープで貼り付けて行きます。

写真ではグルーガンで補強していますが、メンテナンスがしづらくなるので、最後はセロテープのみに落ち着きました。

これを木ねじで角材に留めて、土台の真ん中の部分にはめ込んで完成です。

まとめ・反省

ここまで完成して動かしてみたところ、どうも上手く同期しないので調べてみると衝撃的な事実が!

ひもの長さは決まった比があるようです、、、

私は単に5ミリくらいづつ短くしただけ やっちまった。

まあそれも100分の1ミリ単位だから、最後は人の手で調整しないとダメなようですね。

反省点として

BGMは「甘茶の音楽工房」さんです。

今回は私の意見を押し切って失敗してしまったから、次回夏休みの自由研究は次女の意見を尊重しようと思っています。

ちなみに夏休みは何を作りたいんだい?

太鼓のバチ

おっ、、 OK牧場!

コメント